今年発売されたばかりの最新アストログラフ・SDP65SS。今回はモノクロ冷却CCDカメラで撮影した素材を画像処理してみました。その手法は自分の中ではまだ試行錯誤している段階ですが、いずれにせよアンタレス付近の場合はもう少し露出をかける必要があったかもしれません。

アンタレス付近

・望遠鏡:Vixen SDP65SS (直焦点)

・カメラ:QHYCCD QHY11 (-15度/Gain63/Offset114/L:10X16分/R=G=B:10X2分)

・赤道儀:Vixen GPD2 SS-one mod./PHD2 Guiding

・画像処理ソフト:DSS/ステライメージ/フラットエイドプロ/PS2025等

天体写真を撮影される方はご存知、さそり座アンタレス付近のカラフルな星雲たちです。

全天でも(焦点距離300-600mmくらいで)これほど「色のある」領域はそう多くないでしょう。

しかし日本から見ると割と南の低空に存在する星雲のため、それが障壁になることもあります。

今回の撮影地でも低空の光害領域スレスレにあり、撮影条件はそれなりだったと思います。

いや・・タイムラプスを見ると、薄雲の通過や大気光も認められ他ので、どうだったかな・・

本当なら南側の暗い撮影地が欲しいんですけど、山口県内では難しくなってしまいました。

撮影機材

望遠鏡については以前にも顔見せさせていただきました「Vixen SDP65SS」を使いました。

そして今回から本格的にモノクロ冷却CCDカメラ:QHY11の運用を始めることにしました。

まだ投入には一抹の不安もありましたが、やはり究極を目指すなら通るべき道かと思います。

赤道儀はSS-one化したGPD-2赤道儀で、紆余曲折後、ようやく使える一台となりました。

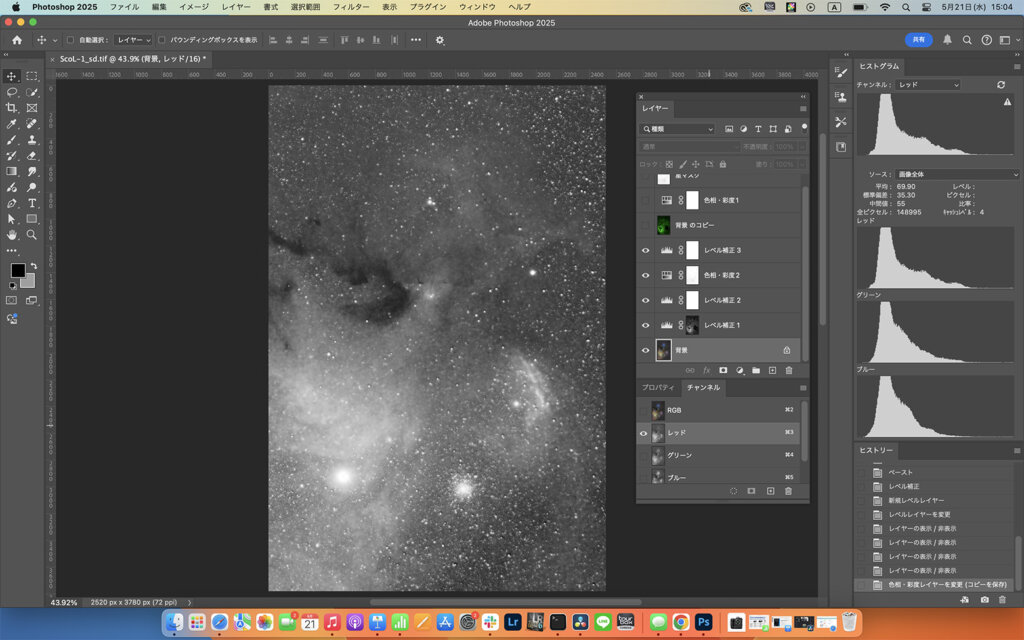

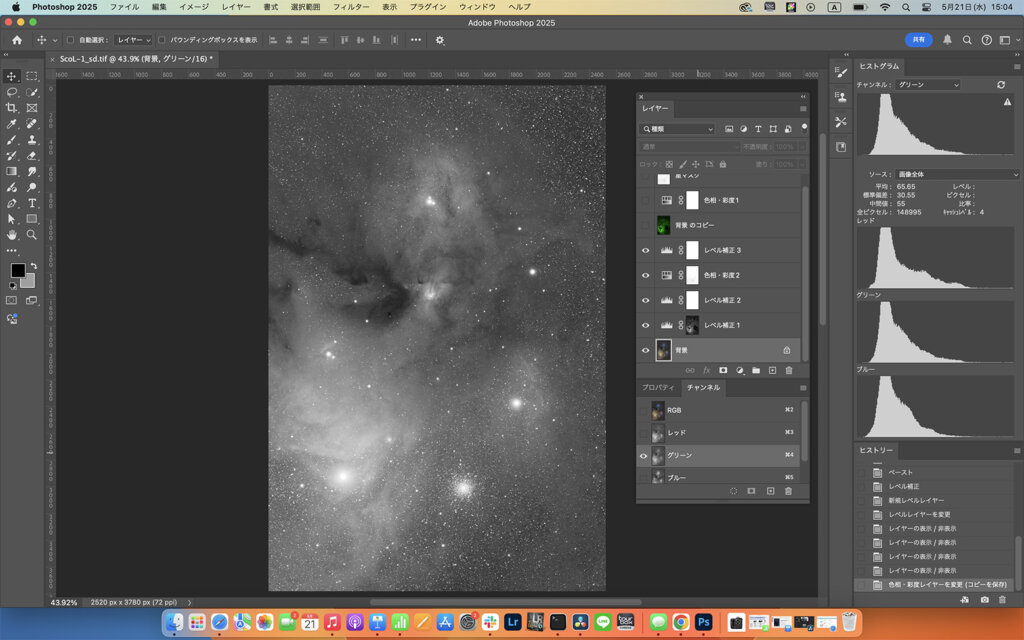

画像処理の課題や気づき

ただし、現時点ではまだまだ課題もたくさんあります。まずは画像処理についてです。

ステライメージでLRGB合成したのですが、得られた一枚がどうにも腑に落ちなくて・・

チャンネル分解した時に「赤」が明らかに低解像になっているんですよね・・

モノクロに対してカラー部分は確かに2X2ビニングで撮っていますが、その影響なのか?

でも最終結果には関係ないはずだし、うーん・・最初の何かが間違っていたのでしょうか?

もう一つの課題はやっぱり「赤」。少し発色が控えめなような気がするんですよね。

これについては冷却カメラの感度とかフィルターの特性が関係しているのかもしれません。

確かAstrodonは比較的控えめだったはずで、もう少し赤の露出が必要になるかもしれません。

この辺りはまだまだ試行錯誤が続いている状況で、何が正しいのかよくわかっていないです。

ちなみに今回の写真はちょっと露出不足を感じました。F5.5で合計3時間30分だと・・

感度でカバーできるかと思いましたが、やはり露出はきっちり確保する必要がありそうです。

コメント

解像度は関係なくて赤の時に結露してピンぼけの様に見えますね。

言い方を変えると、ボケ具合がしっかり解像されてると言う事でしょうか。

フィルターごとのピントはチェックされてますか?

同じメーカーのフィルターでも一度はチェックされた方が安心できます。

また、同じフィルターを一度に撮らずにLLLRGBのようにローテーションさせながら撮ると

失敗しても被害が少ないです。

ステラショットで位置合わせからRGB合成すると星の廻りが色ズレを起こす感じになる

のを昔経験したことがあります。

RGBで星の大きさが違うので、単純に重ねて合わせればそうなるのは必然で

ステラショットが何か上手い合成してくれれば別ですが。。。

PIだとこんな心配は一切不要で、意識する事自体忘れています。

Photoshopは最終的な微調整で使い大半はPIで処理するのが正解だと思います。

自動車で10分のところを何時間もかけて歩いて行く様な、そのぐらいの差があります。